[Foto: Pexels]

[Foto: Pexels]

Hoy en día, las botellas de tequila alcanzan precios elevados en los bares más modernos. En Instagram, marcas respaldadas por celebridades de este destilado mexicano a base de agave compiten por llamar la atención. Mientras tanto, los debates sobre la apropiación cultural y la sostenibilidad del agave se mezclan con el auge del turismo en Jalisco, el estado del occidente de México que sirve como el centro mundial de la destilación del tequila.

Pero detrás del brillo del marketing y la creciente popularidad de esta bebida hay una pregunta que pocos hacen: ¿De dónde surgió, en primer lugar, el conocimiento para destilar el agave?

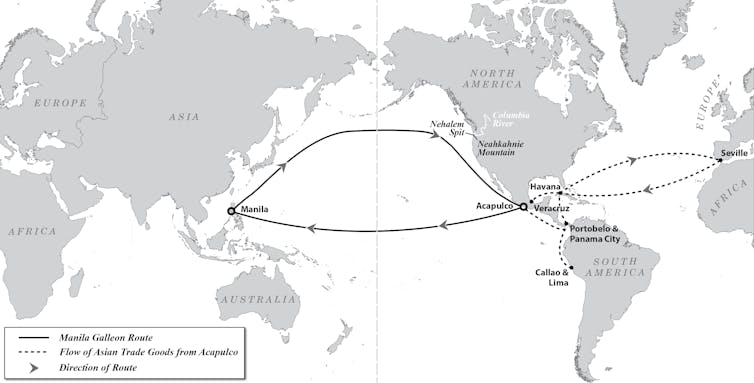

En años recientes, académicos que estudian cómo las comunidades indígenas respondieron al colonialismo y las redes de comercio global han comenzado a examinar más de cerca el mundo del Pacífico. Un enfoque clave es la ruta comercial de galeones Manila-Acapulco, que conectó Asia y América durante 250 años, desde 1565 hasta 1815.

Después de que España colonizó Filipinas en 1565, los galeones españoles —enormes navíos de varios niveles— transportaron seda china y plata mexicana a través del océano. Pero mucho más que mercancías viajaban en esos barcos: también llevaban personas, ideas y tecnologías.

Entre ellas, el arte de la destilación.

Esta conexión pasada por alto podría ayudar a explicar cómo surgieron los destilados de agave, como el tequila. Aunque el tequila es sin duda una creación mexicana, las técnicas utilizadas para producirlo podrían deber algo a los marineros filipinos, quienes trajeron consigo un profundo conocimiento sobre cómo transformar la savia de coco en un licor potente conocido como lambanog.

3 teorías en competencia

Durante siglos, el origen del tequila se atribuyó a los españoles. Tras la conquista de México en el siglo XVI, los colonizadores introdujeron alambiques, basados en tecnología árabe y morisca. A diferencia de la simple ebullición, la destilación requiere controlar el calor y capturar el vapor purificado. Estos alambiques representaron un gran avance tecnológico, permitiendo transformar bebidas fermentadas en licores destilados.

El agave, utilizado desde hace mucho para producir pulque (una bebida fermentada), pronto se convirtió en la base de algo nuevo: el tequila y el mezcal.

Registros coloniales, como las Relaciones Geográficas —un proyecto de recopilación de datos impulsado por la Corona española a finales del siglo XVI— describen cómo las comunidades mesoamericanas aprendieron la destilación de los colonizadores. Esta versión está bien documentada, pero supone que la tecnología fluyó en una sola dirección: de Europa a América.

Una segunda teoría sugiere que las comunidades mesoamericanas ya tenían cierto conocimiento sobre la condensación de vapores. Arqueólogos han encontrado vasijas de cerámica en el occidente de México que podrían haberse usado para capturar vapor. Aunque la destilación requiere pasos adicionales, este conocimiento previo pudo facilitar que los grupos indígenas adoptaran nuevas técnicas.

Como argumentan los etnobotánicos mexicanos Patricia Colunga-GarcíaMarín y Daniel Zizumbo-Villarreal, “la adopción de la destilación no fue simplemente impuesta, sino adaptada creativamente a los sistemas de conocimiento local”.

Una tercera perspectiva, que otros investigadores y yo estamos explorando, rastrea una posible influencia filipina. El comercio de galeones de Manila trajo a miles de marineros y trabajadores filipinos a México, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. En lugares como Guerrero, Colima y Jalisco, los migrantes filipinos introdujeron métodos para fermentar y destilar la savia de coco, creando el lambanog, un licor de coco.

Los alambiques que usaban, a veces llamados “alambiques mongoles”, se construían con barro y bambú e incluían un recipiente de condensación. El historiador Pablo Guzmán-Rivas ha señalado que estos alambiques se parecen más a los primeros dispositivos mexicanos de destilación de agave que a los alambiques europeos. También ha documentado tradiciones orales en comunidades costeras mexicanas que vinculan sus prácticas de destilación con sus antepasados filipinos.

Más allá de la botella

La influencia filipina va más allá del alambique.

En Colima y otros pueblos portuarios del Pacífico, los rastros del Galeón de Manila perduran en la vida cotidiana: en las cocinas, las cantinas e incluso en la arquitectura. La palabra “palapa”, usada hoy en México y Centroamérica para describir techos rústicos de paja, es exactamente la misma que se utiliza en la región de Bicol, en Filipinas, para referirse a las hojas de coco.

Los migrantes filipinos en México también compartieron conocimientos de carpintería naval, fermentación y conservación de alimentos. El vinagre de coco, la salsa de pescado y los condimentos a base de azúcar de palma se integraron a la cocina mexicana. Uno de los legados más duraderos es la tuba, la savia fermentada de coco que sigue siendo popular en las zonas costeras de Guerrero, donde se asentaron marineros filipinos. Conocida localmente por el mismo nombre, la tuba se vende en mercados y a orillas de los caminos, ya sea como bebida refrescante o como ingrediente culinario.

El intercambio fue bidireccional. Los barcos filipinos llevaron maíz, cacahuates, camotes y cacao de regreso a través del Pacífico, transformando la gastronomía de Filipinas. Estos intercambios ocurrieron bajo el peso del colonialismo y el trabajo forzado, pero su legado perdura en el lenguaje, en los sabores e incluso en los techos que cobijan a la gente.

El conocimiento técnico rara vez viaja solo por canales oficiales. Se transmite con los cocineros en las galeras de los barcos, con los carpinteros bajo cubierta, con los trabajadores que abandonan las naves para establecerse en puertos desconocidos. A veces, era una técnica para construir un techo o conservar un sabor. Otras, un método para convertir una planta fermentada en un licor capaz de resistir largos viajes. Y para principios del siglo XVII, ya se producían en México nuevos tipos de destilados de agave.

El tequila es, sin duda, un producto de México. Pero también es un producto del movimiento. Ya sea que los migrantes filipinos hayan introducido directamente las técnicas de destilación o que estas surgieran de una mezcla de experimentación indígena y herramientas europeas, cada vez que se bebe tequila, se saborea un eco de aquellos cruces oceánicos de hace siglos.

Stephen Acabado, profesor de antropología de la Universidad de California, Los Angeles.

Este artículo es republicado de The Conversation bajo licencia Creative Commons. Lea el artículo original.

![[Foto: berkahjayamaterial/Adobe Stock; El mundo de Mahmud/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13120842/p-191491905-should-partnered-people-give-their-work-spouse-a-valentine.webp)

![[Imagen: Captura TikTok]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13083420/p-1-91491538-boy-kibble-is-the-weird-protein-obsessed-tiktok-trend-you-cant.webp)

![[Imagen: OpenClipart-Vectors/Pixabay]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13094911/1-1.jpg)

![[Imagen: envato]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12151436/wildlife-ai.png)

![[Imagen impulsada por IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12175851/ChatGPT-Image-12-feb-2026-17_56_19.jpg)

![[Foto: Yu Wang/ Unsplash]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12074939/Diseno-sin-titulo-2026-02-12T074510.393.jpg)