[Imágenes: Narutovie, Kick Int./Wikimedia Commons]

[Imágenes: Narutovie, Kick Int./Wikimedia Commons]

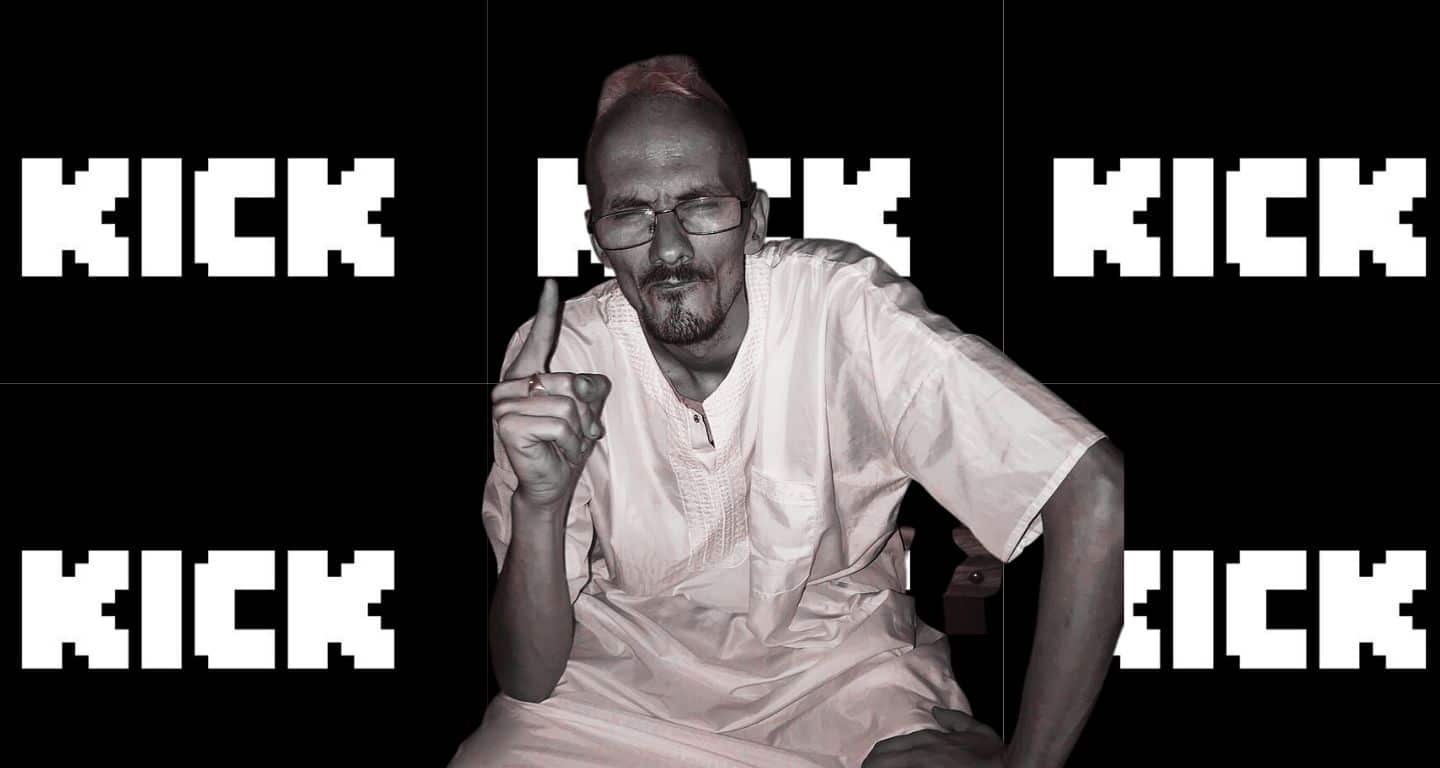

La muerte del streamer francés Raphaël Graven (Jean Pormanove) el 18 de agosto durante una emisión en la plataforma de transmisión en directo Kick ha devuelto a primer plano una pregunta incómoda: ¿por qué algunas personas convierten la violencia sobre sí mismas en entretenimiento público y por qué tantos nos quedamos a mirar?

Aunque los indicios apuntan a que el fallecimiento no se debió directamente a los golpes sufridos en emisión, el caso señala algo más amplio: la economía de la humillación en el ecosistema de streaming y redes sociales. En Francia, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la responsabilidad de la plataforma Kick bajo la normativa europea de servicios digitales.

El sufrimiento ajeno se ha convertido históricamente en espectáculo. Lo distintivo hoy es la inmediatez y monetización: un móvil, una audiencia y un sistema de donaciones bastan para transformar el cuerpo propio en contenido.

El refuerzo es inmediato (visualizaciones, likes, propinas…), y esa recompensa social rápida activa los circuitos de motivación y aprendizaje, volviendo más probable repetir el comportamiento.

Qué empuja a la autoviolencia pública

- Recompensas sociales inmediatas. Los likes y donaciones operan como reforzadores potentes y variables: atención hoy, promesa de más mañana. La literatura académica sobre neurociencia social explica cómo esas señales de aprobación social se vinculan a sistemas de recompensa, lo que ayuda a entender por qué algunas conductas extremas se repiten.

- Exhibición de la identidad. En un mundo donde parece que todos compiten por llamar la atención, muchos sienten que solo se puede destacar haciendo algo que nadie más se atreve a hacer. En su versión más dañina, eso significa convertir el propio cuerpo en escenario: mostrar cuánto dolor puedes soportar o cuánta vergüenza eres capaz de aguantar, como si el mensaje fuera “yo voy más allá que los demás”.

- Sensación de riesgo y búsqueda de intensidad. Parte del fenómeno se relaciona con el sensation seeking (búsqueda de estímulos intensos) y con los desajustes típicos del desarrollo: sistemas de recompensa hiperreactivos con control inhibitorio aún inmaduro (no sólo en adolescentes).

- Desinhibición online. La pantalla reduce frenos: anonimato relativo, sensación de impunidad, minimización de la autoridad y “realidad disociada” favorecen lo que algunos investigadores han llamado efecto de desinhibición online.

- Autoplacer y erotización del dolor. En algunos casos, la exposición al dolor se entrecruza con el placer (por ejemplo, en formatos de humillación consensuada). Lo problemático es su traslado a las plataformas digitales, donde la búsqueda de límites compite con la búsqueda de atención.

El papel de los espectadores

Nada de esto funciona sin audiencia. Quien se expone lo hace porque alguien mira, comenta y paga. La investigación sobre schadenfreude –disfrutar con el mal ajeno– muestra que el infortunio de otros puede generar placer, sobre todo en contextos competitivos o de antagonismo, lo que ayuda a entender por qué ciertos directos humillantes retienen público durante horas.

Los ejemplos de esta tendencia son numerosos y ayudan a entender que el caso de Pormanove no es aislado. Pasó días retransmitiendo en directo a través de Kick mientras sufría vejaciones ante miles de espectadores, lo que acabó en investigación fiscal en Francia y ha puesto a la plataforma bajo el foco internacional.

En España, Simón Pérez y Silvia Charro fueron expulsados de esa misma plataforma tras protagonizar emisiones de corte autodegradante a cambio de donaciones, lo que les obligó a buscar refugio en otros espacios digitales.

En cualquier caso, no se trata de un fenómeno nuevo. A mediados de los 2000 se popularizó el llamado happy slapping: grabar agresiones para difundirlas entre iguales. Entonces el centro de la violencia estaba en el otro; hoy, con frecuencia, se ha desplazado hacia uno mismo en clave de performance.

Algo parecido ocurre con los retos virales: ingestión de sustancias no comestibles que han disparado las alertas en centros toxicológicos; desafíos “picantes extremos”, como el de la famosa “spicy chip”, que llevó incluso a retirar el producto tras el fallecimiento de un adolescente con problemas cardíacos; o el cinnamon challenge o reto de la canela –consistente en ingerir una cucharada de canela molida en 60 segundos sin beber agua–: muchos pediatras alertaron de riesgos respiratorios en menores que lo imitaban.

También abundan los riesgos físicos en busca de la foto más impactante. Los selfis en lugares extremos o el rooftopping (colgarse de edificios o estructuras a gran altura) tienen como objetivo captar una imagen más espectacular que la anterior.

En el terreno del streaming, los maratones de horas o incluso días –los llamados subathons extremos– convierten el agotamiento y la pérdida de control en parte de la narrativa del show, donde la humillación aparece como gag recurrente.

Rechazo y atracción al mismo tiempo

El fenómeno se produce en parte porque genera una mezcla de emociones contradictorias: rechazo y atracción a la vez. Esa tensión es adictiva, nos mantiene mirando aunque sepamos que lo que vemos es dañino. También juega un papel la comparación social: al ver a otros “caer”, muchas personas sienten una especie de alivio o de superioridad, como si su propia vida quedara mejor parada en contraste.

A esto se suma el papel de los algoritmos, que premian lo que retiene la atención. Y lo extremo, lo que provoca un shock, siempre retiene más que lo cotidiano.

Pero este fenómeno no es responsabilidad de una sola parte. Los creadores de contenido tienen que contar con herramientas y formación para reconocer límites y con mecanismos de seguridad que les permitan parar antes de que el daño sea irreversible.

Las audiencias, por su parte, pueden decidir no alimentar la maquinaria: no mirar, no compartir y no financiar cuando lo que se ofrece es sufrimiento.

Las plataformas deberían asumir un papel activo, con moderación en vivo y sistemas que interrumpan emisiones peligrosas. De hecho, en la Unión Europea ya se trabajan vías legales para exigirlo. Y también los medios de comunicación tienen un papel: informar sin glorificar, aportando contexto y evidencia, sin difundir enlaces que puedan incentivar imitaciones.

Un espejo incómodo

El caso de Pormanove y los ejemplos mencionados no nos hablan sólo de quién hace qué en internet, sino de quiénes somos como público. Si el dolor genera atención y la atención genera ingresos, la pregunta ética ya no es solo “¿hasta dónde se expone quien emite?”, sino “¿hasta dónde contribuimos quienes miramos?”. Convertir la humillación en espectáculo nos empobrece a todos.

Oliver Serrano León es director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee el original.

![[Imagen generada con IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13122348/IA-81.jpg)

![[Imágenes: Crist, Walter et al. “Ludus Coriovalli: Uso de simulaciones basadas en inteligencia artificial para identificar las reglas de un antiguo juego de mesa”. Antiquity 100.409 (2026): 111–126. Web.; Obsessively/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13111020/p-1-91492290-a-roman-board-game-has-mystified-researchers-for-years-ai-discovered-how-to-playby-chris-morris.webp)

![[Imagen generada con IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13115005/Copilot_20260214_014910.png)

![[Foto: Xiaomi]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13110029/p-91488338-Xiaomi-17-Ultra-by-Leica.webp)

![[Imagen: OpenClipart-Vectors/Pixabay]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13094911/1-1.jpg)

![[Imagen original: Art_freeman/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13100756/p-1-91492551-pinterest-shares-pins-stock-price-fall.webp)

![[Imagen impulsada por IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12184557/ChatGPT-Image-12-feb-2026-18_44_26.jpg)