[Foto: Pexels]

[Foto: Pexels]

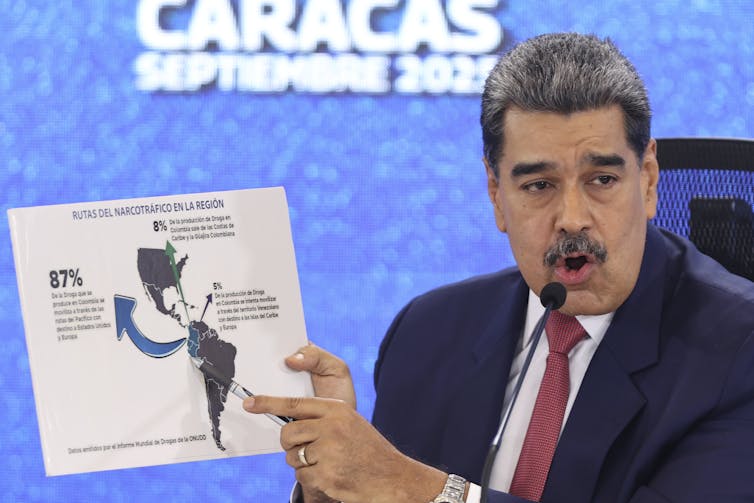

El ejército de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, hundió tres barcos venezolanos que presuntamente transportaban drogas; mientras, los funcionarios estadounidenses usaron el lenguaje de la guerra y llamaron a las personas a bordo “narcoterroristas”.

El término “narcoterrorista” confunde la “guerra contra las drogas” interna de Estados Unidos con la “guerra contra el terrorismo” externa y sugiere que el contrabando de drogas se castiga con la muerte sin juicio.

Canadá, por cierto, sigue el ejemplo de Estados Unidos al designar una lista de cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Esto significa que Canadá ahora participa en la expansión de la violencia contra personas asociadas con el narcotráfico o el consumo de drogas cuando se les etiqueta como terroristas. También alinea a Canadá con la “guerra contra las drogas” estadounidense.

El problema con el lenguaje de la guerra

El problema con ambos términos —la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el terrorismo”— radica en cómo justifican el asesinato de personas. La violencia se presenta como una respuesta apropiada a la amenaza de un “enemigo”, en lugar de un ataque contra personas que pueden o no estar vinculadas a las drogas o al terrorismo.

Los ataques se llevan a cabo sin presentación de pruebas y es casi imposible verificar las acusaciones de culpabilidad después de los hechos.

Una breve mirada a los orígenes de la guerra estadounidense contra las drogas muestra cómo el término “guerra” puede utilizarse para normalizar actos de opresión o violencia.

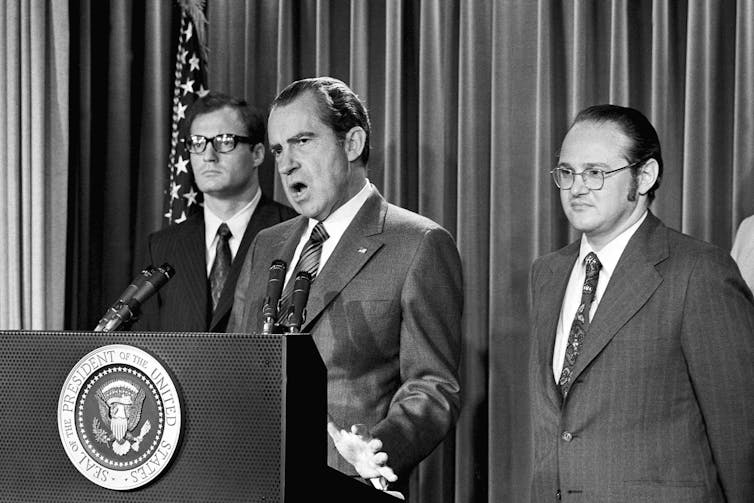

Comenzó en junio de 1971, cuando el presidente Richard Nixon declaró el abuso de drogas como el “enemigo público número uno” y anunció una campaña federal coordinada contra los narcóticos como parte de una campaña de “ley y orden”. Su énfasis en la lucha contra la delincuencia se basó en su creencia de que “la gente reacciona al miedo, no al amor”.

Drogas y política

Si bien el miedo al consumo de drogas precedió a su presidencia, Nixon convirtió el tema en un eje central de su política nacional. Presentó sus esfuerzos como una lucha por la protección de la salud y la seguridad públicas como justificación para ampliar el alcance de las acciones policiales contra los vendedores y consumidores de drogas.

La Comisión Shafer, designada por Nixon, recomendó despenalizar la marihuana en 1972, pero él ignoró sus conclusiones y en su lugar promulgó una legislación antidrogas más punitiva.

Presentar las drogas y a los consumidores de drogas como una amenaza fue un elemento central de la campaña de Nixon para promover el orden público. Sin embargo, en privado, sus asesores revelaron posteriormente que su política antidrogas también se utilizó para atacar a opositores políticos, en particular a activistas contra la guerra de Vietnam y a las comunidades negras, asociándolos con las drogas y justificando un aumento de la vigilancia policial.

Una estrategia política que complicó el tema

Nixon continuó la lucha contra las drogas en Estados Unidos, así como mediante políticas internacionales destinadas a frenar la producción de drogas. La guerra contra las drogas de su administración no fue solo una iniciativa de orden social, sino una estrategia política que instrumentalizó la política antidrogas para consolidar el poder y marginar a sus oponentes.

John Ehrlichman, asesor de Nixon, reveló posteriormente la naturaleza explícitamente política de esta campaña. Al vincular la heroína con las comunidades negras y la marihuana con los activistas pacifistas, la administración podría desacreditar a estos grupos y justificar una vigilancia policial rigurosa y el encarcelamiento.

La “guerra contra las drogas” se basó entonces en actitudes racistas para justificar su severa aplicación contra las comunidades negras.

Personas, no enemigos

Al calificar la iniciativa de guerra contra las drogas, Nixon convirtió a los adictos a las drogas en enemigos e implícitamente estableció niveles aceptables de opresión que no se tolerarían en circunstancias normales.

Pero las drogas no son una fuerza que un ejército pueda derrotar. La guerra contra las drogas es un fracaso y se convirtió en la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.

La idea de una guerra contra las drogas elimina a las personas de la ecuación y las deshumaniza. De igual manera, la guerra contra el terrorismo enfatizó una emoción, concretamente el terror, y la utilizó para justificar las acciones militares estadounidenses en el extranjero, incluida la desafortunada guerra de Irak.

Los recientes ataques a embarcaciones venezolanas que presuntamente transportaban drogas siguen este patrón de justificar actos de violencia en nombre de la lucha contra las drogas. Ambos explotan un comprensible temor a la drogadicción o a un ataque terrorista, y utilizan esa emoción para silenciar las críticas a los actos de violencia, calificándolos de ilegales e inhumanos.

Años más tarde, la campaña de Nixon para demonizar las drogas se fusionó con la guerra contra el terrorismo, aunque el término “guerra” parece inapropiado en ambos casos.

Invocar la guerra acelera las decisiones y detiene el debate, ya que en un conflicto militar, la decisión es crucial para evitar la derrota. Si bien declarar inicialmente una guerra contra las drogas o el terrorismo puede movilizar a la gente a corto plazo, a largo plazo perjudica tanto la política social nacional como las relaciones internacionales.

En el debido proceso

En los recientes ataques contra barcos venezolanos, Estados Unidos podría detener las embarcaciones en aguas internacionales y llevado a juicio a las personas a bordo.

Éste fue el procedimiento durante la reciente Operación Víbora del Pacífico en el Pacífico oriental, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos abordó buques y detuvo a personas acusadas de contrabando de cocaína.

Estados Unidos podría haber seguido el mismo procedimiento con los barcos procedentes de Venezuela, pero llamar “narcoterroristas” a las personas a bordo justificaba implícitamente caracterizarlos como combatientes enemigos en la guerra contra las drogas.

Eran embarcaciones civiles, no pertenecían al ejército venezolano. Puede que hubiera drogas a bordo, y puede que las personas no fueran narcotraficantes, pero el mundo nunca lo sabrá con certeza porque el ejército estadounidense los mató y hundió sus embarcaciones.

El lenguaje de la guerra en estos casos justifica acciones con fines políticos y socava el Estado de derecho. En general, forma parte de un uso más amplio del término “guerra” por parte de Trump, quien recientemente también pareció declarar la guerra a la ciudad de Chicago.

Se trata de una continua utilización del término “guerra” como arma para afirmar el dominio y justificar la violencia, ya sea internamente contra ciudades estadounidenses o externamente contra personas que el gobierno llama “narcoterroristas”.

Martin Danahay, Profesor de literatura inglesa, Brock University.

Este artículo se volvió a publicar desde The Conversation bajo una licencia creativa. Aquí puedes leer el original.

![[Imágenes: Crist, Walter et al. “Ludus Coriovalli: Uso de simulaciones basadas en inteligencia artificial para identificar las reglas de un antiguo juego de mesa”. Antiquity 100.409 (2026): 111–126. Web.; Obsessively/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13111020/p-1-91492290-a-roman-board-game-has-mystified-researchers-for-years-ai-discovered-how-to-playby-chris-morris.webp)

![[Imagen generada con IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13115005/Copilot_20260214_014910.png)

![[Foto: Xiaomi]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13110029/p-91488338-Xiaomi-17-Ultra-by-Leica.webp)

![[Foto: berkahjayamaterial/Adobe Stock; El mundo de Mahmud/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13120842/p-191491905-should-partnered-people-give-their-work-spouse-a-valentine.webp)

![[Imagen: OpenClipart-Vectors/Pixabay]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13094911/1-1.jpg)

![[Imagen original: Art_freeman/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13100756/p-1-91492551-pinterest-shares-pins-stock-price-fall.webp)

![[Imagen impulsada por IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12184557/ChatGPT-Image-12-feb-2026-18_44_26.jpg)