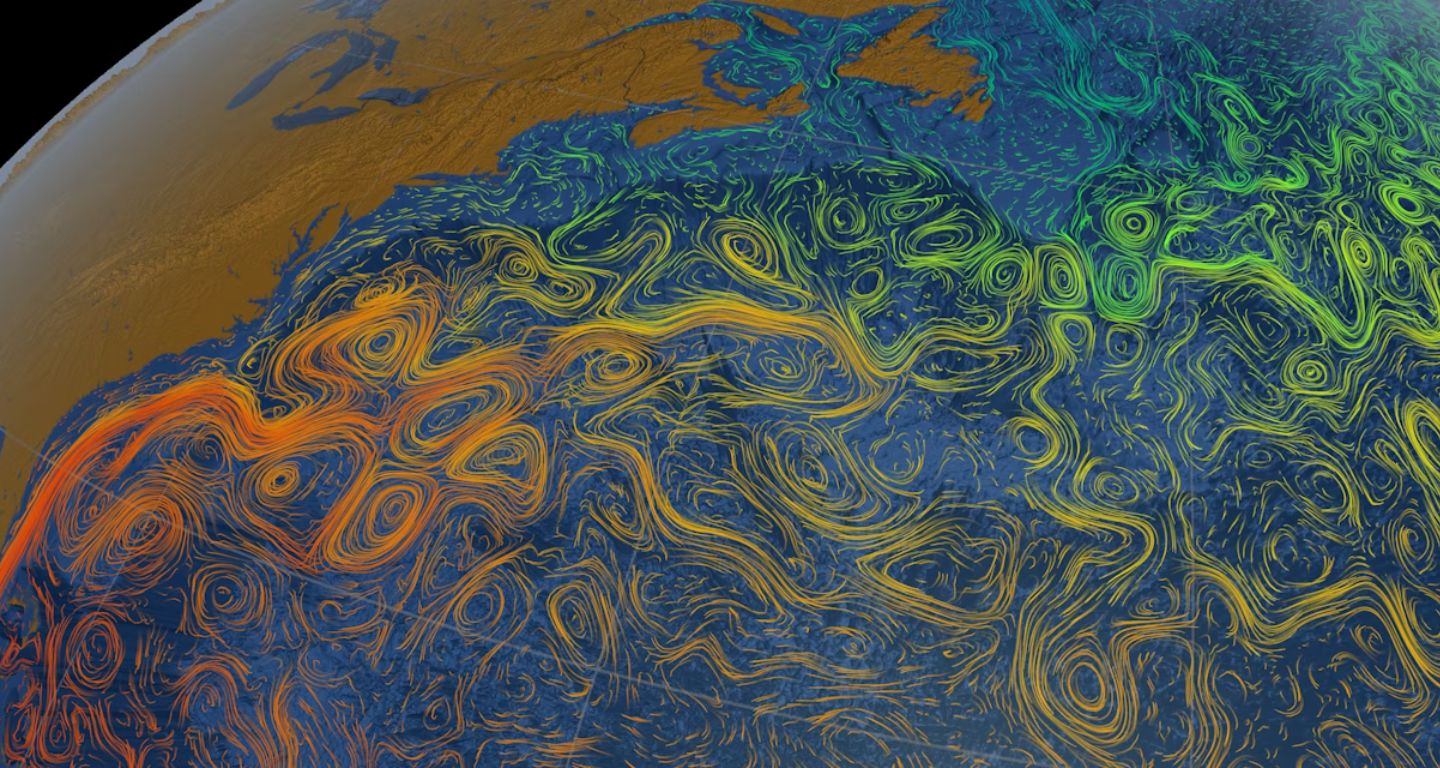

[Foto: Visualización de las corrientes oceánicas en el Atlántico confeccionada por la NASA]

[Foto: Visualización de las corrientes oceánicas en el Atlántico confeccionada por la NASA]

“Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar”, escribió el poeta Jorge Manrique. Desde hace siglos, el mar ha sido fuente de misterio y poesía, pero también de desafíos que ya no podemos ignorar. Hoy no solo hablamos del océano desde la mirada del navegante o del poeta, sino también desde el científico que trata de descifrar cómo esos ríos invisibles —las corrientes marinas— cambian. Porque sí, hay ríos en el mar.

El océano está en continuo movimiento. Sus corrientes transportan calor, oxígeno, carbono y nutrientes, y desempeñan un papel esencial en la regulación del clima y en la dispersión de contaminantes, microplásticos y larvas de peces, además de influir en procesos meteorológicos y climáticos a escala regional y global.

Algunas de estas corrientes se vuelven más rápidas, más intensas, como si el pulso del océano se acelerara. ¿Está aumentando su energía? ¿Qué lo causa? Todavía no tenemos respuestas, pero lo vigilamos de cerca.

El ritmo del mar se acelera

Comprender la dinámica de estas corrientes es clave para mejorar la gestión del océano y anticipar los efectos del cambio climático. En un análisis de tres décadas de datos satelitales encontramos que la energía de los remolinos –responsables de cerca de 90% del movimiento del océano– está creciendo de forma global, con un pulso especialmente fuerte en regiones como la corriente del Golfo o de Kuroshio. Señales que invitan a revisar cómo los modelos climáticos representan la circulación oceánica.

Durante los últimos 30 años, la altimetría de alta precisión, la ciencia que viene de medir las alturas de los diferentes puntos de la superficie del planeta, transformaron nuestra comprensión de la circulación oceánica. Misiones como TOPEX/POSEIDON, ERS-1 y ERS-2; Jason-1/2/3, ENVISAT, Geosat Follow-On, CryoSat, SARAL/AltiKa y Sentinel-3A/B permitieron medir con gran exactitud la topografía superficial del mar. Y, a partir de ella, inferir la dinámica de las corrientes oceánicas.

Así, con un solo satélite se pudo detectar el aumento del nivel medio del mar asociado al cambio climático y observar fenómenos de gran escala como El Niño. La combinación de varios altímetros permitió cartografiar estructuras más pequeñas, como remolinos y meandros, y analizar la variabilidad de mesoescala (dimensión intermedia en el estudio de fenómenos) donde se concentra la mayor parte de la energía del océano.

Lo que las nuevas tecnologías nos dejan ver

En nuestro grupo de investigación trabajamos durante años para reunir datos, diseñar métodos y analizar ese latido del océano. Ciencia de fondo, que necesita tiempo y equipos. Y ahora, con la nueva misión altimétrica SWOT, podemos analizarlos más que nunca.

La colaboración internacional en campañas de observación coordinada —que combinan satélites, boyas, gliders (submarinos autónomos) y mediciones in situ— está permitiendo obtener un retrato más completo de estas corrientes.

En la zona en torno a las Islas Baleares se desarrollaron experimentos específicos para calibración y validación de la misión, se convirtió en una de las áreas oficiales de referencia para este propósito.

Una de esas campañas la lideramos desde el IMEDEA(CSIC-UIB) y se demostró que SWOT es capaz de detectar remolinos de apenas diez kilómetros con una precisión que antes era imposible. Son pequeñas estructuras que concentran energía y nutrientes y que pueden alterar el transporte de calor a escalas regionales.

Pero este logro tecnológico, como pasa con cada avance científico, es fruto de una historia colectiva. Detrás de SWOT hay una comunidad internacional —la comunidad altimétrica— que, con enorme esfuerzo y cooperación, consiguió medir el nivel del mar con precisión de centímetros desde satélites a más de 800 kilómetros de altura.

Un océano que se calienta

Observar el mar no es un lujo: es una necesidad. Nos ayuda también a entender si aumentan las olas de calor marinas, cómo cambian los ecosistemas y cómo podemos anticipar los impactos del cambio climático.

Precisamente en este mar Balear, la temperatura superficial subió en los últimos cuarenta años a un ritmo cercano a cuatro centésimas de grado por año. Los episodios de calor extremo de 2003 o 2022 siguen grabados en la memoria de sus aguas, recordándonos que el calentamiento es ya parte de nuestro presente.

Pero observar no basta: hace falta interpretar. Y ahí entran los equipos científicos, que cada día dan sentido a esos datos. La ciencia se construye en equipo, con ética, dedicación y pasión. Las nuevas generaciones nos ayudan a adaptarnos, a mirar desde otros ángulos. Nos recuerdan que aún hay espacio para el asombro.

Cuando un terremoto sacude las costas rusas y provoca un tsunami que viaja miles de kilómetros, no es solo una noticia lejana: es una advertencia. El océano no entiende de fronteras. Nos afecta a todos.

Por eso, observar, medir y comprender el océano es un acto de cuidado hacia nosotros mismos y hacia el planeta.

Ananda Pascual Ascaso, doctora en Oceanografía Física e Investigadora Científica, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA – CSIC – UIB)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lee aquí el original.

![[Foto: Xiaomi]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13110029/p-91488338-Xiaomi-17-Ultra-by-Leica.webp)

![[Foto: berkahjayamaterial/Adobe Stock; El mundo de Mahmud/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13120842/p-191491905-should-partnered-people-give-their-work-spouse-a-valentine.webp)

![[Imagen: Captura TikTok]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13083420/p-1-91491538-boy-kibble-is-the-weird-protein-obsessed-tiktok-trend-you-cant.webp)

![[Imagen: OpenClipart-Vectors/Pixabay]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13094911/1-1.jpg)

![[Imagen original: Art_freeman/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/13100756/p-1-91492551-pinterest-shares-pins-stock-price-fall.webp)

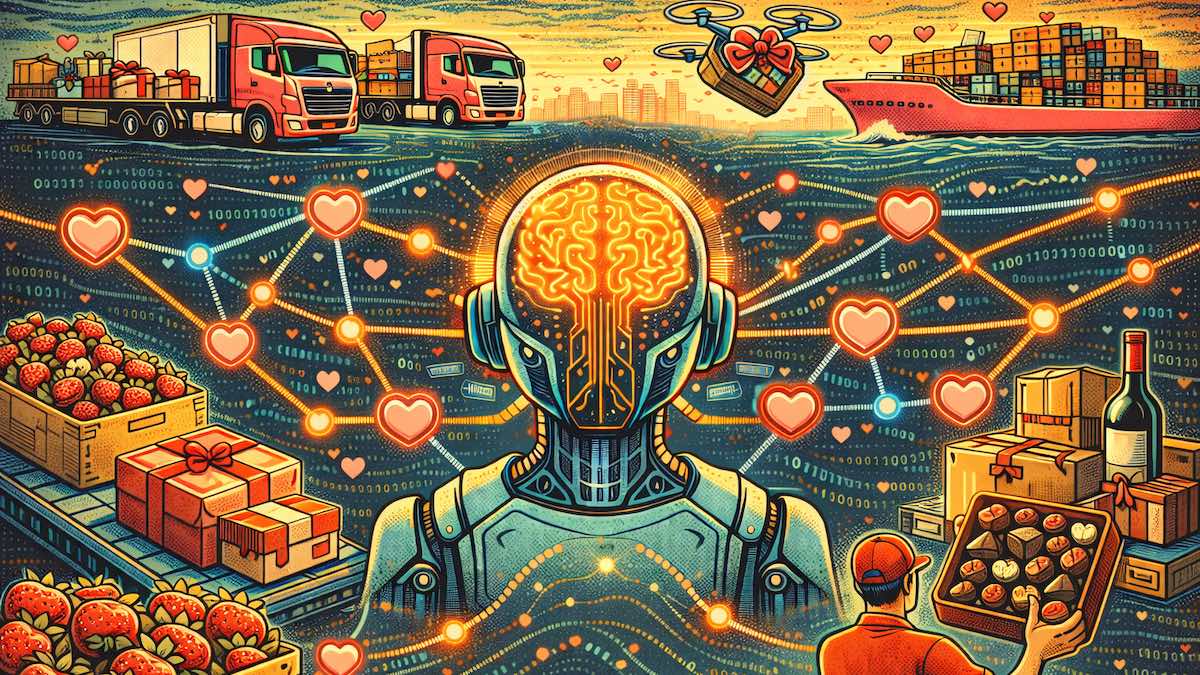

![[Imagen impulsada por IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/12184557/ChatGPT-Image-12-feb-2026-18_44_26.jpg)