[Imagen: El Juicio de la Bruja de William Powell Frith | Wikimedia Commons]

[Imagen: El Juicio de la Bruja de William Powell Frith | Wikimedia Commons]

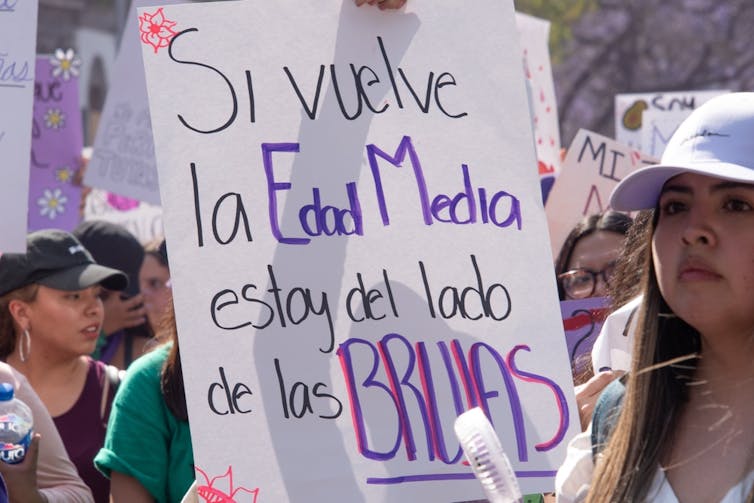

Carteles, pancartas, gritos, consignas… ¡camisetas serigrafiadas, incluso! En los últimos años, el lema “Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar” se ha convertido en un clásico de las movilizaciones feministas del mundo, especialmente de aquellas producidas en fechas como el 8M o el 25N.

Pero ¿de dónde viene esa vinculación entre la figura de la bruja y las reivindicaciones feministas y por qué tiene tanta presencia en la actualidad?

El propio lema se presta a una lectura intuitiva de los motivos, pues nos permite realizar algunas inferencias: las brujas fueron mujeres y víctimas de persecución en el pasado, y las mujeres feministas del presente las traen a la memoria colectiva, considerándose sus herederas.

El origen de la identificación

Lo cierto es que ya hace varias décadas desde la primera vez que los sectores feministas se apropiaron de la figura de la bruja con fines reivindicativos y simbólicos.

A finales de los años sesenta y, especialmente, en el entorno estudiantil estadounidense, aparecieron las primeras muestras del fenómeno que hoy en día denominamos Relectura Feminista de la Cacería de Brujas (RFCB). Se formaron los grupos activistas W.I.T.C.H (Women’s International Terrorist Conspiracy From Hell) y aparecieron obras fundacionales de esta corriente, como Brujas, parteras y enfermeras.

Durante décadas, la apropiación de esta figura por parte de los sectores feministas pasó por diversas fases, hasta llegar al punto en que hoy en día se encuentra como corriente crítica.

En sus inicios, los primeros textos tuvieron formatos breves, a modo de panfletos o cuadernos de divulgación que circularon en entornos universitarios. Por ello mismo, carecieron de la profundidad teórica que adquirieron obras posteriores.

Este carácter les valió a las feministas un amplio descrédito por parte de los sectores académicos especialistas en la historia de la cacería de brujas. Estos señalaban las incoherencias teóricas y la falta de rigor histórico que habrían conducido a una mistificación presentista de la figura de la bruja.

Se les achacaba haber moldeado interesadamente a la bruja, otorgándole características que favorecían su cooptación como referente simbólico feminista, pero incurriendo en un relativo falseamiento histórico. Lo cierto es que, en el debate sobre qué perfil tuvieron realmente las mujeres perseguidas por brujería media toda una escala de grises, y resultaba complejo sintetizarlo en un panfleto estudiantil —que buscaba divulgar determinadas premisas políticas para las que la bruja era un símbolo poderoso— sin incurrir en imprecisiones.

Entre las voces que criticaron esta “mistificación” de la bruja no solo encontramos hombres. De hecho fue una historiadora, Diane Purkiss, quien acuñó el concepto del “Myth of the burning times” o “mito de los tiempos de la quema” para referirse a ese presunto falseamiento histórico en su libro The Witch in History, de 1996.

La cara B

A pesar de ello, con el paso de las décadas comenzaron a aparecer trabajos más extensos y complejos que tenían como objeto elaborar una relectura feminista de los estudios sobre la cacería de brujas. Manteniendo las convenciones del rigor académico, estos trabajos se proponían elaborar un análisis “a contrapelo” del episodio histórico, colocando la variable de género en primer plano y señalando la especificidad misógina del fenómeno.

Es así como, de forma contemporánea a la crítica de Purkiss, aparece en 1994 el estudio de Anne Barstow, La cacería de brujas en Europa: 200 años de terror misógino. Poco tiempo después se publicarían Calibán y la bruja, de Silvia Federici, y Witch Craze: Terror and Fantasy in Baroque Germany, de Lyndal Roper.

Tras varias décadas de flagrante divorcio entre la propaganda de divulgación feminista, por un lado, y la crítica académica, por otro, los estudios históricos empezaban a converger.

Sin embargo, este presunto divorcio entre ambas líneas, señalado por Purkiss pero también por muchos otros historiadores (en su amplia mayoría varones), continúa constituyendo hoy en día un objeto de reticencia.

Lo cierto es que el uso simbólico, metafórico, de la bruja en contextos reivindicativos continúa entrañando un riesgo de mistificación que incluso algunas autoras feministas siguen señalando.

En ese sentido, Adela Muñoz lanza preguntas retóricas como “¿pudieron realmente permitirse las de épocas pasadas el lujo de vivir al margen de las normas? ¿Pudieron existir en algún lugar, en alguna época anterior al siglo XXI, brujas herederas del espíritu de Lilit?”. Por su parte Pilar Pedraza, más tajante, ha incluido en su Brujas, sapos y aquelarres críticas frontales a determinadas vertientes feministas que han hecho uso de la figura de la bruja, tales como la “brujería wiccana o diánica”.

En cualquier caso, el hecho de que existan voces dispares es un reflejo de la divergencia de posturas que se da, en términos más generales, entre las muchas corrientes feministas que conviven en la actualidad. Su existencia confirma que la RFCB tiene muchas manifestaciones posibles, y que sus debates internos constituyen un motor para la reflexión y el enriquecimiento crítico.

La conclusión requiere, a todas luces, muchos matices. Y aun así, importantes teóricos de la cacería de brujas como James Amelang o Cuéllar Alejandro señalan la radical importancia de la perspectiva de género en los estudios de este fenómeno histórico.

Las brujas y el movimiento feminista actual

De lo que no cabe duda es de que la bruja se ha revelado como una figura extraordinariamente potente a la hora de vehicular discursos feministas. Ha llegado a condensar críticas, demandas y reivindicaciones en torno a cuestiones como la violencia machista, el feminicidio, la despenalización del aborto, la violencia médica o la sexualidad, por citar tan solo algunas.

Además, figuras como la de Silvia Federici, historiadora y filósofa italoestadounidense, se han convertido en referentes, por conseguir conjugar la esfera activista con la producción teórica, llegando a alcanzar un público verdaderamente amplio. Su popularidad tiene que ver con su afán por articular sus estudios académicos sobre las brujas con la esfera pública.

La última década ha sido testigo de un inusitado auge de los movimientos feministas, que llegaron a alcanzar cotas de movilización insólitas en torno a 2018, con movimientos como #MeToo, #NiUnaMenos o la llamada “marea verde”. Estos acontecimientos sociales han convergido, no en vano, con esa revivificación del emblema de la bruja, que ha visto amplificado su imaginario al calor de los mismos, dando lugar a una infinidad de “aquelarres” que alzan sus voces por los derechos de las mujeres.

En este marco se han producido también movimientos institucionales de recuperación de la memoria histórica de la cacería de brujas. Por ejemplo, en 2021, la campaña “No eren bruixes, eren dones” impulsada en Cataluña.

A día de hoy, este “regreso de las brujas” en clave feminista no parece haberse agotado. Estas no solo aparecen en entornos activistas sino que van ganando progresivo protagonismo en la literatura, el cine, las series televisivas y el arte que nos rodean cada día, conjurando un nuevo imaginario del que nos invitan a formar parte. Para conocer el alcance de su hechizo, deberemos seguir observando con atención.

Iris de Benito Mesa es doctora en Estudios Hispánicos Avanzados en la Universitat de València.

![[Imágenes: Killa_J/Reddit;

rawpixel.com/Freepik]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/30125946/2016-2026-Fast-Company-Mexico-Cortesia.jpg)

![[Foto: Jimmy Beunardeau/Hans Lucas/AFP/Getty Images]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30095749/p-1-91483327-alex-honnold-taipei-101-climb.webp)

![[Imágenes: Elena Pimukova/Adobe Stock; Rrose Selavy/Adobe Stock]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30121508/p-1-91483697-this-whole-ai-thing-is-simpler-than-you-think.webp)

![[Imagen: Freepik]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30133320/p-91480134-difficult-relationship-mindset-shift.webp)

![[Fuente de la imagen: Freepik ]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27103736/p-91478616-is-detoxing-worth-the-hype.webp)

![[Imagen generada por IA]](https://fc-bucket-100.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23084520/Copilot_20260123_224505.png)